2017年海で出会えた生物ランキング

第4位 ブルーウォーターダイブにハマる

縁があって写真家の峯水亮さんと潜らせてもらいました。

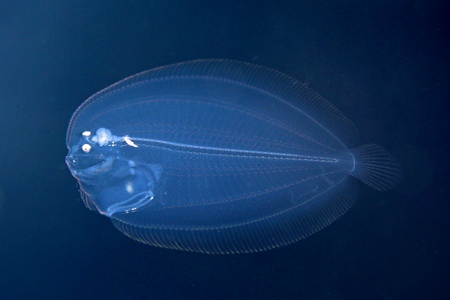

その時に見せて頂いたトゲダルマガレイの幼生。

このステージではまだ体がスケスケで、レントゲン写真のようです。

これ、ブルーウォーターダイブでの観察です。

皆さんはブルーウォーターダイブという潜り方をご存知でしょうか?

何となくイメージはできても実際にやったことがある方は少ないと思います。

潜り方は至って奇抜。周囲には何もない外洋でひたすら表層から中層を漂い生物を捜します。

狙いは大物ではなく数mmから数cmのマクロ生物です。

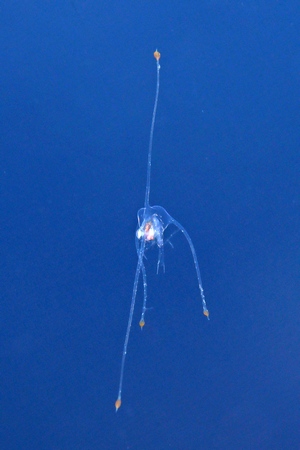

そんな中で見つけたオタマボヤの仲間。

オタマボヤは浮遊性のホヤです。

体の周りに粘膜のようなものがありますが、これは「ハウス」と言って餌となるプランクトンを採取する役割があります。

ちゃんと取水口やフィルターがあり、必要なものを食べたら余分な水を排出する排水口まであるそうな・・・。

そして、このハウス、1日で何回も作られていて、捨てられたハウスは甲殻類のコペポーダの餌になるそうです。

海の世界は無駄がない。

オタマボヤは海洋のバイオマス(海洋に占める体積の割合)で2番目に多い存在らしいです。

そんなにたくさん居るのに今まで知らなかった・・・。

寿命は3日~7日で、先に紹介したカレイやヒラメの餌になっているそうです。

命は繋がっていくのですね。

生涯浮遊性のササノハウミウシもブルーウォーターダイブでは常連的存在。

ウミウシファンの方には避けては通れない潜り方かもしれません。

但し、オーバーウエイトはNG! 中性浮力がとれる方限定になります。

変な形のビワガニの幼生。

「通称はヤジロベーです」とは一緒に潜っていた浮遊系のスペシャリスト、カイさんの言葉。

今川は初めて見る生物に「世紀の大発見か!」と思っていましたが、浮遊系の世界ではわりかし良く見れるらしい。奥が深い・・・。

ハマってしまうととことん行きそうで怖いのですが、浮遊系って面白い!